Alvar Aalto dal MoMA di New York a Palazzo Te di Mantova

parte seconda

Mantova

Premessa.

Questa clip affronta un unico tema che richiede più spazio e più riflessioni. Più ampia delle altre, è perciò divisa in due parti.

Parte seconda

Alvar Aalto a Palazzo Te e altre riflessioni

Il progetto dell’allestimento a Mantova partiva da ottime premesse:

i materiali da esporre messi insieme da Peter Reed erano magnifici;

la checklist da lui redatta era perfetta, e consentiva di lavorare senza incertezze;

l’esperienza del MoMA era stata estremamente istruttiva per progettare il nuovo allestimento a Palazzo Te;

infine, il luogo ospite forse non aveva il pedigree specifico del MoMA, ma era assolutamente straordinario anche e non solo in termini di architettura.

La prima ipotesi fu di allestire tutta la mostra dentro Palazzo Te. Sarebbe stato fantastico mettere a confronto Giiulio Romano e Alvar Aalto.

Teoricamente era possibile, poiché solo poche sale del palazzo sono affrescate, mentre la maggior parte di esse presenta pareti semplicemente imbiancate.

Ma non fu possibile nei fatti. Da un lato, le rigorose norme di conservazione dell’edificio proibivano il montaggio di quasi qualsiasi struttura espositiva. Dall’altro lato, il palazzo è quasi completamente privo di impianti e non avrebbe potuto in alcun modo offrire la climatizzazione necessaria all’esposizione dei materiali arrivati in prestito dal MoMA.

Scartata questa ipotesi, cercammo altre soluzioni.

Fin dall’inizio delle nostre riflessioni apparve chiaro che l’allestimento avrebbe dovuto rendere comprensibili i progetti di Aalto ad un pubblico ben più ampio degli architetti e degli addetti ai lavori. Era questa la via anche per far apprezzare i disegni originali non solo come feticci ‘artistici’, ma -appunto- come intriganti strumenti di studio e di lavoro, come mezzi per cogliere il senso e le ragioni delle scelte progettuali.

Occorreva dunque ordinare tutto, esporre ogni tipologia di oggetti nel modo più chiaro e semplice possibile.

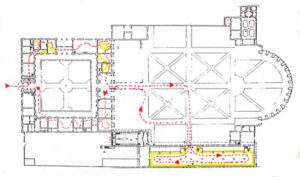

Con questa idea -ma, come vedremo, anche per ben altre ragioni- decidemmo di dividere la mostra in due sezioni distinte: tutti i materiali inerenti la produzione architettonica nel grande spazio delle Fruttiere e tutti gli oggetti di industrial design nelle sale di Palazzo Te -poiché, essendo di produzione corrente, non richiedevano un ambiente climatizzato (13.26).

Vediamo le Fruttiere.

In due delle tre navate (la terza era in buona parte occupata da un magazzino climatizzato) progettammo un luogo della mostra, una struttura con la quale:

nascondere -per quanto possibile- le pareti e la copertura dello spazio ospite (13.27 /13.30), poiché il suo sapore rustico e il suo elementare spartito strutturale non potevano dialogare con le raffinate architetture di Aalto;

costruire un unica grande ‘sala’ in grado di mettere a confronto diretto tutti i progetti in mostra, dando ad ognuno di essi uno spazio adeguato;

disegnare un percorso elementare, lineare, ad anello a partire dall’ingresso, per corrispondere alla rigorosa sequenza cronologica dei lavori predisposta da Peter Reed (13.26);

prevedere un percorso ‘breve’ segnalando con 11 gigantografie altrettanti progetti che costituiscono le tappe fondamentali della vita e dell’opera di Aalto (13.31, 13.38);

illuminare gli oggetti in mostra con meno di 50 lux, riflettendo su alte vele sospese il flusso luminoso proveniente da lampade fluorescenti nascoste dietro il colmo delle pareti (13.32, 13.33);

esporre i preziosi disegni originali a parete, con il centro a cm 165 da terra, segnalando chiaramente l’inizio di ogni progetto con la sua datazione (13.34/13.37);

esporre separatamente le fotografie e la documentazione grafica e informativa, sotto i disegni, su un leggio che correva ai piedi delle pareti (13.38, 13.39);

dividere le due corsie dell’anello, disponendo al centro, tra i pilastri, le lampade disegnate da Aalto (non presentate a New York) (13.40/13.42).

Avremmo voluto coprire anche il ‘cotto’ dei pavimenti -un po’ da pizzeria-, con un tappeto tecnico della 3M, ma non fu possibile trovare un accordo.

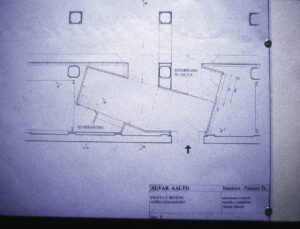

Le alte pareti erano inclinate verso l’osservatore, sia per limitare il rischio di riflessi sui vetri di protezione dei disegni, sia per agevolarne la visione.

Infine, per preparare i visitatori al basso illuminamento (i 50 lux prescritti per la conservazione dei disegni), progettammo un atrio d’ingresso quasi completamente al buio. Qui, accanto al guardaroba, l’unica cosa debolmente illuminata era una grande fotografia a parete di Alvar Aalto (13.43/13.45).

Dunque, mentre alle Fruttiere cancellavamo -o quasi- il luogo ospite, a Palazzo Te ci preparavamo a fare esattamente il contrario…

Ma perché il design a Palazzo Te? Perché Palazzo Te? Per alcune buone ragioni.

In generale, pensando a tutta la mostra.

Far visitare Palazzo Te prima di arrivare alle Fruttiere, aprire il percorso dei visitatori esponendo gli oggetti disegnati da Aalto in quelle sale, significava legare in un’unica esperienza Palazzo Te e la mostra su Aalto.

Mettere oggetti veri in uno spazio architettonico vero, utilizzare gli oggetti di design come elemento di mediazione tra Giulio Romano e Alvar Aalto, significava misurare la rivoluzione culturale del razionalismo di Aalto con la classicità di Giulio Romano.

E’ bene sottolineare che il gioco di questo confronto costruito con l’allestimento non era affatto arbitrario.

Aalto in gioventù aveva viaggiato molto in Italia. Amava la forma urbis delle città Medioevali e ammirava le architetture del Rinascimento.

Fino al punto -come ci mostrò Francesco Dal Co- di citare il Sacello Rucellai nelle decorazioni di una delle sue prime opere, il club operaio di Jyvaskyla, o le chiese mantovane di Sant’Andrea e San Sebastiano -anch’esse di Leon Battista Alberti- nei disegni preparatori della sua chiesa di Jansa, esposti alla Fruttiere. Si trattava dunque di anche di cercare quanto di questo amore lasciasse tracce, risuonasse nell’opera di Aalto.

In particolare, pensando agli oggetti di design.

Il luogo ospite, il palazzo, come si è detto, era intoccabile.

Ma potevamo lasciare le sale proprio come l’avevamo trovate: vuote, deserte, prive come sono di qualsiasi riferimento ai loro possibili usi originali, molte bianche, senza decorazioni, alcune con ricchissimi soffitti sospesi su pareti ancora bianche, e poi, infine, gli straordinari affreschi di Giulio Romano.

Presentare gli oggetti su pedane?

Proprio il vuoto, invece, proprio l’assenza di qualsiasi ‘ambientazione’, di qualsiasi mediazione avrebbe potuto lasciare libero gioco a linguaggi così infinitamente diversi: il linguaggio della produzione industriale, l’estrema essenzialità e l’umiltà dei materiali di Alvar Aalto e l’arte colossale, la grandiosità cortigiana del capolavoro dell’allievo di Raffaello.

Scartammo l’idea di esporre qualsiasi cosa nella Sala dei Giganti e nella Sala dei Cavalli: qualsiasi ingombro ne avrebbe pregiudicato il godimento, e, di converso, qualsiasi oggetto sarebbe stato probabilmente annichilito da quel contesto.

Gli oggetti, a gruppi, furono disposti lungo il normale percorso di visita al Palazzo, nelle sale dove la decorazione era limitata ai soffitti (13.46/13.48).

Un’unica, parziale eccezione: esponemmo i vetri, e la loro luminosità, in alcune esili e basse vetrine disposte a isola nel centro della sala, lasciando libere le bianche pareti intorno e lasciando libera la vista -sopra la linea dell’orizzonte- della meraviglia di Amore e Psiche (13.49, 13.50).

Pensando ai destinatari della mostra

Con tutta evidenza, Palazzo Te non fu solo un intoccato luogo ospite, ma anche e soprattutto, a pieno titolo, parte integrante dell’allestimento, del luogo della mostra. Questa scelta consentì di mettere insieme il più vasto pubblico interessato all’opera di Giulio Romano e quello più ristretto degli architetti e dei cultori dell’architettura contemporanea.

La mostra curata da Peter Reed e da Sergio Polano, coinvolgendo settori di pubblico e interessi normalmente diversi, con oltre 100.000 visitatori in meno di tre mesi è a tutt’oggi -credo, ma sarebbe interessante verificarlo- la mostra monografica di architettura -escluse dunque le Biennali, le fiere, etc.- in assoluto più visitata di sempre.

Altre riflessioni, riprendendo anche i temi della clip 10

Mettendo a confronto le mostre sui disegni di Schiele (link, 13.9/13.12 ) e su Aalto, al MoMA, con l’esposizione degli oggetti di industrial design di Aalto nelle sale di Palazzo Te (13.46/13.50), non pronunciata sembra apparire una contrapposizione.

Al Moma, sembra, è tutto un sottrarre. A Palazzo Te, sembra quasi il contrario.

Ma è proprio vero?

Le due mostre al Moma sono state allestite in uno spazio predisposto per le esposizioni: una fedele declinazione del white cube.

Ma Il white cube, In realtà, al MoMA come ovunque, è tutt’altro che un’’assenza’.

E’ un luogo ben caratterizzato e definito da regole dettagliate, quasi codificate: in genere le finestre sono sigillate; i muri sono dipinti di bianco; il soffitto diventa fonte di luce. Il pavimento di legno è così tirato a lucido che si avverte distintamente il rumore dei passi, oppure è coperto da un tappeto che attutisce quel suono permettendo di riposare i piedi mentre gli occhi prendono d’assalto la parete. […]

In questo contesto, un portacenere a stelo diventa quasi un oggetto sacro, così come una manichetta antincendio in un museo moderno non evoca tanto una manichetta antincendio quanto un enigma estetico. [1]

Il white cube, dunque, è invece una ‘presenza’.

La sostituzione del bianco con mezze tinte e la presenza qua e là di pannelli a tinte forti o neri non ne altera la sostanza. E’ una presenza fondamentale, letteralmente: è la base su cui si fonda il modo di mostrare dominante da quasi un secolo, un luogo che si configura come un vero e proprio canone espositivo.

Allora, sfatato il mito, la riduzione al minimo dell’allestimento è anch’essa una forma retorica. Retorica nel suo duplice significato.

E’ un espediente retorico, un ‘trucco’, in quanto è un ‘operare per differenza’. E’ come illuminare un oggetto nel buio. Critici, artisti e mercanti d’arte hanno appreso la lezione dei teatranti: qualsiasi cosa, anche una vecchia scarpa -o una manichetta antincendio-, illuminata da un occhio di bue in una sala completamente buia, diventa affascinante come una ballerina sul palcoscenico.

Ed è una forma retorica, per le scelte culturali che implicitamente porta con sé. Per noi, oggi, il white cube è una consuetudine talmente consolidata che non ce ne accorgiamo neanche più.

Per capire quanta forza si celi in essa, proviamo a metterci nei panni di un gentiluomo o di una gentildonna del 1860 che aprendo una porticina al Salon di Parigi (13.51) si ritrovino sbalzati di colpo nella mostra di Kandinskij a Venezia (link) un secolo dopo (13.52).

Appare evidente, allora, che queste mostre con i loro allestimenti sono espressioni di due mondi, di due modi completamente diversi di avvicinarsi all’arte. Entrambe queste forme -queste procedure espositive- sono comunque macchine significanti, determinano il significato, l’uso e il valore di ciò che espongono. Usi, significati, valori differenti. La differenza è -appunto- culturale e/o ideologica.

Agli occhi dei signori dell’800, meno anestetizzati dei nostri, i white cube di Daniela Ferretti o di Tadao Ando sono spazi da ospedale psichiatrico. Tutt’altro che silenziosi: sono assordanti!

Se poi guardiamo bene, se guardiamo senza gli occhiali della convenzione, anche noi, oggi, possiamo vedere che il ‘silenzio’ cercato per Schiele, al MoMA, non è reale silenzio.

Restando nella metafora, il white cube -sia esso bianco, grigio o di mezze tinte- è come un basso continuo, un sottofondo che gioca con la voce dell’artista, i suoi colori, e la sostiene.

E gioca bene. L’apparente riduzione al minimo dell’allestimento può dare un gran risalto non soltanto alle opere di Schiele, o di Kandinskij, ma anche -ad esempio, come abbiamo visto- a Le Corbusier al Museo Correr o a Moore a Castelgrande di Bellinzona(6.11, link).

Un sottofondo che si accorda e gioca con il tema principale, qualsiasi sia il tema principale: qualsiasi sia l’opera d’arte -o la manichetta- esposta.

Nel white cube, ai nostri occhi addomesticati, le relazioni che le opere esposte intessono tra loro sembrano prevalere sulle relazioni che le stesse opere intessono con il luogo: abbiamo perfino l’illusione che il luogo non ci sia, o che il visitatore sia un intruso.

Nei Salon parigini, il luogo sembra mortificare, schiacciare le opere: le opere e le relazioni tra loro sembrano soccombere nella calca. Qui, -e immaginiamo Baudelaire critico d’arte e dandy che gira in queste sale- il luogo e l’occasione sembrano molto più importanti delle opere.

A Palazzo Te, o -in modo ancora diverso e magistrale- al museo di Castelvecchio (link), le relazioni tra le opere e tra queste e il luogo si bilanciano e si giustificano reciprocamente.

Se guardiamo bene, in tutti i casi il ruolo del luogo della mostra è paradossalmente analogo. In tutti i casi Il luogo della mostra -che può includere o escludere il luogo ospite, usarlo o nasconderlo- è un medium che condiziona le relazioni tra le opere e tra queste e il visitatore.

La macchina dell’esposizione è una macchina significante. Una macchina che, in qualsiasi modo venga declinata, per mezzo dell’allestimento compone ogni volta relazioni diverse tra luoghi, opere e visitatori, e che, così operando, veicola significati diversi.

Ed è per questo, in ragione delle nostre ideologie o dei nostri interessi, in ragione dei significati e dei valori attribuiti alle cose esposte, che possiamo essere più o meno d’accordo, che possiamo sfidare a duello curatori e allestitori, o, al contrario, esaltarne il genio.

Ma la macchina funzione sempre.

A volte in modo diverso dalle intenzioni di chi l’ha messa in moto.

[1] Brian O’Doherty, Inside the White Cube. L’ideologia dello spazio espositivo, Johan & Levi Editore, Milano 2012, pag. 22.

Titolo originale: Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space, The Regents of the University of California Press, 2000.

L’intera raccolta di saggi offre letture di rara lucidità e di luminosa ironia.

13.26 A. Castiglioni e N. Marras, mostra Alvar Aalto 1898/1976 – pianta generale del percorso

Mantova, Palazzo Te, settembre-novembre 1998

edizione italiana a cura di Sergio Polano, coordinamento Francesco Dal Co

grafica Tassinari Vetta

13.27 le Fruttiere, all’inizio del cantiere

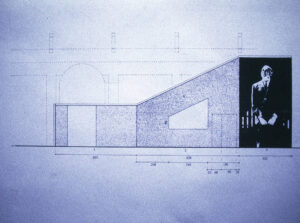

13.28 sezione schematica della struttura espositiva nelle Fruttiere

13.29 in cantiere: armatura delle pareti inclinate

13.30 montaggio del cartongesso

13.31 studio della distribuzione dei progetti lungo il percorso

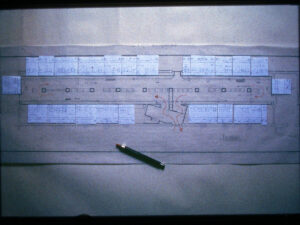

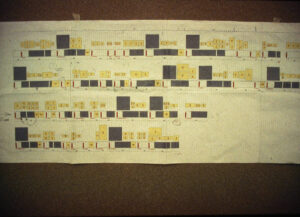

13.32 montaggio delle vele per l’illuminazione indiretta

13.33 accensione delle lampade fluorescenti dietro il colmo delle pareti, prime prove di illuminamento per verificare l’inclinazione delle vele

13.34 inizio del montaggio dei disegni

Marcello Dell’Aringa (primo a sx) e Amedeo Palazzi (primo a dx), studenti di Polano a Firenze, apprendono i rudimenti del mestiere da Luciano Paz (secondo da sx), della Diade, ditta esecutrice dell’allestimento.

13.35, 13.36 strumenti per il montaggio rapido

13.37 un progetto tipo: anno di realizzazione, disegni originali a parete, didascalie e fotografie sul leggio

13.38 quadro sinottico generale della sequenza dei progetti, dell’impaginazione dei disegni e della documentazione grafica e fotografica sul leggio

13.39 l’allestimento finito, particolare

13.40 le lampade al centro tra le due corsie

13.41

13.42

13.43 pianta del disimpegno d’ingresso, al buio per abituare i visitatori ai bassi livelli di illuminazione interni alle Fruttiere

13.44 sezione schematica dell’ingresso

13.45 l’ingresso al buio, con il guardaroba e la gigantografia di Aalto

13.46 Palazzo Te, inizio del percorso della mostra

13.47

13.48

13.49

13.50

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13.51 Giuseppe castiglione, Veduta del Salon Carré al Louvre, 1861

https://it.wikipedia.org/wiki/Salon_Carré#/media/File:Giuseppe_Castiglione_-_View_of_the_Grand_Salon_Carré_in_the_Louvre_-_WGA4552.jpg

Pubblico dominio

13.52 (10.3) D. Ferretti, mostra Kandinskij, Ala Napoleonica del Museo Correr, Venezia 1981